歯の神経を抜くと言われた方へ!歯医者が教える神経を抜く治療方法と痛みについて

歯の神経を抜いてはいけません!!歯の神経はとても大切です。

歯は残したほうがよいというのはご理解いただけると思います。しかし、抜いても入れ歯や差し歯、インプラントをすればよいとお思いではありませんか?むし歯の治療で、気軽に歯の神経をとっちゃいますね!なんていう歯科医師もいますが、歯の神経を残すことは本当に大切なことなのです。

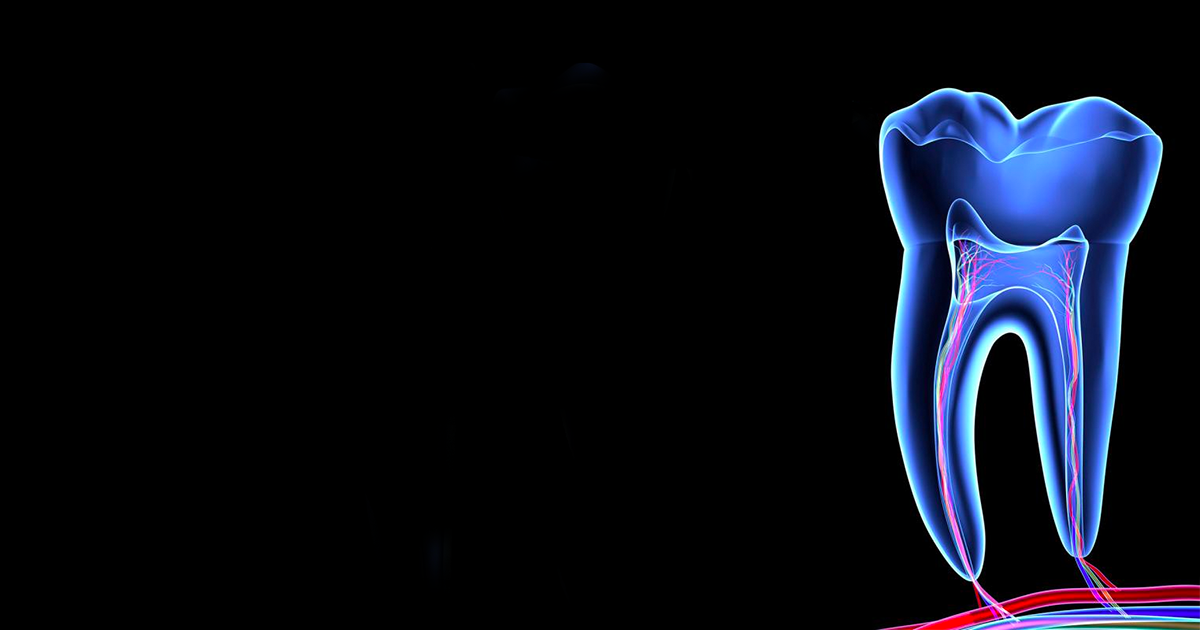

神経の有る歯と無い歯では何が違うのでしょうか?

歯の神経がなくなると、歯が温かい・冷たい・しみる等が感じられなくなります。ですから、神経の有る歯より感覚が鈍いので、気づいた頃には神経の有る歯より虫歯が広がっていて状態が悪いことが多く見受けられます。

そして、神経がなくなった歯は通常、根にお薬を入れて治療されています。この状態の歯は健康な歯にくらべて乾燥してしまいますので、神経の有る歯より歯がもろくなり割れやすくなってしまいます。そして、割れてしまった歯の多くは抜歯されてしまいます。こうして、歯の神経が無くなると歯が抜かれてしまうまでの期間が短くなります。個人差はありますが、失った歯が増えるほど残った歯の負担が増えて、残った歯が割れたりしてダメになる速度が速くなり、どんどん歯が無くなっていく傾向があります。

なので、歯の神経を抜くと、「どんどん歯を抜かれしまう悪循環」になりますので、

できるだけぬかないようにしてください。

神経を抜かないといけないのはどんなケースか?

・神経が膿んでしまい、触るだけでも痛い場合。

歯髄壊死、もしくは、歯髄炎の状態。

・さらに痛みを我慢して、もう既に神経がなくなっている場合。

属に歯髄壊死、感染根管ともいいます。

・外からの強い衝撃で歯が割れてしまって、神経がむき出しの状態になり、感染を起こしてい

る場合。

いずれにしても、神経を処置しないと次の治療に進めない場合です。

実際に神経をとらないといけない場合、どの程度痛いのか?

実は歯の神経をとる場合、痛みはほとんどありません。

当然の事ですが、神経を処置するためには、麻酔が必要です。

しっかりと麻酔を効かしてあげれば、痛みは感じなくなります。

後は、神経を取る処置を神経を残すことなく取り切ることが大事です。

神経をきちんと取り切らないと、残髄炎というまた別の痛みが出てきます。

神経を取るのは、非常に簡単な治療です。

1回目は、麻酔と、マイクロスコープなどを利用して、神経を削除し、神経が入っていた場所の清掃、消毒、形成を行います。

2回目に、薬を入れて治療後の保護をします。

神経を取る手術は合計2回で終了します。

ただ、治療はこれだけで完了しません。(ここが、神経を抜く一番大変なポイントです。)

神経が無い歯は、非常にもろいので、補強を継続的にしていく必要があります。

この補強作業がそこから数回かかり、その分、費用も必要です。

(結論)虫歯で神経が無くなり、ついには歯を抜かれてしまうような悪循環にならないようにするためには?

大事なのは、定期的の歯科健診をして歯の磨き方を習ったり、虫歯を作らせないこと。そして虫歯を大きくしない事。(きっぱり)

その為には、ご自分でお口の中をコントロールできることが大切です。そして、虫歯が出来ても大きくなる前に治療することが出来れば大掛かりな治療にならずに済んでしまうことが多いのです。

また、しっかりと磨く事で、小さいを虫歯を消してしまう事もあるんですよ。

定期健診で歯磨きの仕方を振り返っててみたり、お口の中のメンテナンスをしてみませんか?予防に勝る治療はありません!

予防歯科という言葉も理解され標準になって来ました。昔では考えられない現象です。

難しい問題もあります。本来、予防歯科は、人間ドックと同じく自由診療に分類されます。

ただ、実際の診療現場では、歯周病と傷病名を付けてクリーニングしている歯科医院もあるようです。

この判断は実際には、歯周病になったら、歯周病自体、完全に治る即ち、完治する病気ではないので、何時でも傷病名をつけて治療する事は、理論的には、間違いではありません。

従って保険診療の適応にはなります。

しかし、予防歯科の定義では、自由診療。矛盾点は、実際あります。

矛盾点を直していけたらば、良いのですが、これからの歯科医院のあり方ですね。

当院のコダワリ・ポイント

では、現在すでに虫歯が大きい時はどうすればよいでしょうか?

他の歯医者さんで歯の神経を保存できないような状況と言われても諦めないでください。患者さんご自身も出来ることなら神経を抜きたくないと思われる方もいると思います。

その様な時に当院で適用しているのがMTAでの治療法です。

MTAとはMineral Trioxide Aggregateの略で、1990年代初頭にアメリカで開発された歯内治療用材料です。1998年にProRoot MTA(Dentsply Tulsa Dental)として製品化され様々な臨床応用が認められているのですが、日本国内で歯科用覆髄材料として薬事承認されたのは2007年4月と比較的新しい治療材料です。

このMTAをどのように治療に使うかといいますと、MTAと精製水を適切な配分で混ぜて神経、もしくは神経の近いところに塗ります。そうすると虫歯のバイ菌だけが死滅します。つまり神経のある歯は、神経を取らないで済むのです。

MTAは、強いアルカリ性で、ばい菌だけを殺し歯の神経を保存できるのです。すごく簡単に説明になってしまいましたが、実際は神経の炎症状態を見極めないといけないので、ちょっと難しいです。

そんな難しいMTA治療ではありますが、肉眼で見えないところまで確認できる歯科用マイクロスコープであればMTAを最大限に活かすことができる治療が可能です。

いや、歯科用マイクロスコープなければ、この治療は不可能です。不可能は言い過ぎかもしれませんが、治療に100%はありえません。ただ最大限そこに近づける治療が可能になる、これだけは確かです。

このMTAというお薬を使うことで歯の神経を残し、20年,30年後もご自分の歯で元気に生活できるよう、今ある歯を残していくため大きな助けとなっています。

ただ1つ残念な事ですが・・・MTAを使用する治療法は、現在保険診療には適応されていません。従って、被せる歯の詰め物も自由診療になります。

保険が適用できない分、費用はどうしても高額になってしまいますが、20年,30年後も自分自身の歯で生活できることの意味をじっくり考えてみてください。

遠方からの通院にも対応 – 当院の患者中心の高齢者義歯治療

はじめに

高齢化社会が進む中、義歯治療の重要性が増しています

今回は、80歳後半の患者さんの事例を通じて、当院の義歯治療の特徴と取り組みについてご紹介します

患者さんは横浜から電車で来院される元気な方ですが、歩行は多少不自由で、トラベルスーツを片手に持って来院されます

主訴は、左右の奥歯で物を咬みたいというものでした

初診時の口腔内の状態

初診時の口腔内を確認したところ、奥歯は左右ともになくなっており、患者さんは前歯でポリポリと咬んでいたことがわかりました

下の前歯は天然歯でしたが、上の歯には古いブリッジが装着されており、咬む部位がそのブリッジのみという状態でした

他院で作製した義歯はしっくりこなくて装着できていませんでした

上の前歯のブリッジへの負担が大きく、揺れが生じていました。

治療計画の立案

当院では、患者さんの状態に合わせた義歯設計を行っています

まず、不要な歯を抜歯し、同時に右側の義歯を作製・装着しました。右側の下には、古いグラグラするブリッジが辛うじて入っています。

左下の義歯設計では、右下の歯の状態を考慮し、通常は右側にもバネをかけますが、右側のブリッジの負担を考えて、今回は下の前歯にバネを設置する工夫を行いました

上の義歯は、既存のブリッジを活かしたチタンフレームを使用し、口蓋部分を空けた設計で違和感を軽減しました

ブリッジと残存歯にバネをかけて義歯を支持しています

治療経過と結果

上の左右の義歯装着並びに左下の義歯の装着により、患者さんの咀嚼機能が回復しました

当初は違和感がありましたが、現在では痛みもなく、自由に義歯の脱着ができるようになっています

左右同時での咬合も可能になり、患者さんのQOLが向上しました

当院の義歯治療の特徴

当院では、高齢者の希望や状態に合わせた柔軟な義歯設計を行っています

抜歯と同時の義歯作製により、早期の咀嚼機能回復を図ります

既存の補綴物を活かした義歯設計や、違和感を最小限に抑える工夫も行っています

遠方からの通院にも対応し、患者中心の治療を心がけています

おわりに

高齢者の義歯治療では、患者さんのQOL向上を目指した総合的な口腔機能の回復が重要です

当院では、患者さんの希望や状態に合わせた義歯設計と丁寧な調整により、高い満足度を得ています

今後も、高齢者の方々の健康的で快適な生活を支援するため、最適な義歯治療を提供してまいります

※参考データ:義歯装着者の割合(厚生労働省「平成28年歯科疾患実態調査」)

- 65~74歳:25.1%

- 75歳以上:57.6%

他院で神経を取ると言われた方へ|MTAを用いた神経保存治療のご紹介

はじめに

歯の神経は、歯の健康を維持する上で重要な役割を果たしています

しかし、虫歯が進行し神経に近づいてしまった場合、従来は神経を取り除く治療が一般的でした

近年、MTAという材料を用いた神経保存治療が注目されています

本記事では、他院で神経を取ると言われた患者さんの事例を通じて、MTAを用いた神経保存治療の詳細と当院の取り組みについてご紹介します

歯の神経について

歯の神経の役割

歯の神経は、歯髄と呼ばれる組織の中に存在し、痛みや温度変化を感知する役割を担っています

また、歯に必要な栄養を供給し、歯の健康を維持するために重要です

しかし、虫歯が進行し神経に到達すると、激しい痛みを引き起こすことがあります

歯の神経を取らずに済む治療法とは

従来、虫歯が神経に到達した場合、神経を取り除く根管治療が一般的でした

しかし、近年ではMTAという材料を用いることで、神経を保存したまま虫歯を治療することが可能になりました

MTAは、生体親和性が高く、歯の組織を再生する能力があるため、神経保存治療に適しています

他院で神経を取ると言われた患者さんの事例

患者さんの悩みと来院理由

当院に来院された患者さんは、他院で奥歯の虫歯が神経に近接しているため、神経を取らなければならないと言われました

しかし、患者さんは神経を保存した治療を希望され、当院にセカンドオピニオンを求めて来院されました

CT撮影による虫歯の状態と神経までの距離の確認

当院では、CT撮影により虫歯の状態と神経までの距離を詳細に確認しました

その結果、虫歯と神経の距離は1〜2mmと非常に近接していることが判明しました

通常、このような症例では神経を取る処置が必要とされます

患者さんの希望に沿った治療方針の決定

患者さんの強い希望を踏まえ、当院ではMTAを用いた神経保存治療を提案しました

MTAを用いることで、神経を保存しつつ、虫歯を適切に治療できる可能性があると判断しました

MTAを用いた神経保存治療

MTAとは何か

MTAは、Mineral Trioxide Aggregateの略で、歯科用のセメントの一種です

生体親和性が高く、歯の組織を再生する能力があるため、神経保存治療に適しています

また、MTAは抗菌作用を持ち、歯髄の炎症を抑える効果も期待できます

MTAを用いた神経保存治療の手順

当院では、以下の手順でMTAを用いた神経保存治療を行いました

ブロック麻酔と感染予防対策

治療部位が奥歯であったため、ブロック麻酔を行い、十分な麻酔効果を確認しました

また、感染予防のため、ラバーダム防湿を実施しました

慎重な虫歯の削除と神経露出部の確認

虫歯を慎重に削除していく過程で、神経組織が露出していることを確認しました

神経への熱の刺激を最小限に抑えるため、歯科用ドリルの回転数を下げて、慎重に削除を進めました

消毒とMTAによる神経の保護

神経露出部を次亜塩素酸ナトリウムと生理食塩水で十分に消毒した後、初期硬化の早いバイオMTAを用いて神経の保護を行いました

MTAが硬化するまでの150秒間、慎重に待機しました

光重合のCRによる患部の封鎖

MTAが硬化した後、光重合のコンポジットレジン(CR)を用いて患部を封鎖しました

これにより、外部からの刺激から神経を保護し、治癒を促進します

治療後の経過観察と被せる処置への移行

治療後、数日間は経過観察を行い、痛みや不快感がないことを確認しました

その後、被せる処置へと移行し、歯の機能回復を図りました

当院の神経保存治療の特徴

患者さんの希望に沿った治療提供

当院では、患者さんの希望に寄り添い、可能な限り神経を保存する治療を提供しています

患者さんとの十分な対話を通じて、最適な治療方針を決定します

最新技術の活用と丁寧な処置

当院ではCT撮影などの最新技術を活用し、虫歯の状態を正確に把握した上で、適切な治療方針を立てています

また、熟練した歯科医師による丁寧な処置により、患者さんの負担を最小限に抑えることを心がけています

難症例における神経保存の可能性

今回の事例のように、神経に近接した虫歯であっても、MTAを用いることで神経を保存できる可能性があります

当院では、このような難症例にも積極的に取り組み、患者さんのQOL向上に努めています

まとめ

神経を保存する治療法の重要性

歯の神経は、歯の健康を維持する上で重要な役割を果たしています

神経を保存することで、歯の長期的な予後が期待できます

MTAを用いた神経保存治療は、患者さんのQOL向上に大きく貢献すると考えられます

当院の取り組みと患者さんの満足度

当院では、患者さんの希望に寄り添い、最新技術を活用した神経保存治療を提供しています

今回の事例のように、他院では難しいとされた症例においても、MTAを用いることで良好な結果を得ることができました

患者さんからも高い満足度を頂いております

神経を取らない治療を希望する方へ

早期発見・早期治療の必要性

虫歯が神経に到達する前に発見し、早期に治療することが神経保存の鍵となります

定期的な歯科検診を受けることで、虫歯の早期発見・早期治療が可能になります

セカンドオピニオンの重要性

他院で神経を取ると言われた場合でも、セカンドオピニオンを求めることをおすすめします

MTAを用いた神経保存治療を提供している歯科医院もありますので、選択肢の一つとして考えてみてください

当院への相談・予約方法

当院では、神経保存治療を希望される方からのご相談を随時受け付けております

お電話または当院ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください

経験豊富な歯科医師、または、歯科衛生士が、丁寧にご相談に応じます

MTAを用いた神経保存治療は、患者さんのQOL向上に大きく貢献する可能性のある治療法です

他院で神経を取ると言われた方も、セカンドオピニオンを求めることで、新たな選択肢が見つかるかもしれません

当院では、患者さん一人ひとりに寄り添った治療を提供していますので、お困りの方はぜひご相談ください

ジルコニア被せ物が何度も取れる?再発を防ぐマイクロスコープでの根本治療

はじめに

患者さんの背景と来院のきっかけ

患者さんが当院を訪れたのは、他院で施されたジルコニアの被せ物が何度も取れるという繰り返しの問題に直面していたためです。

この問題は、歯科治療を受ける多くの患者さんが経験する一般的なものです。

記事の目的と読者へのメッセージ

この記事を通じて、患者さんが直面した問題と、当院がどのようにして解決策を提供したかについて詳細に説明します。

目的は、初心者の方にも理解しやすい形で、質の高い歯科治療の選択に役立つ情報を提供することです。

患者さんが困っていたこと

他院での治療後に繰り返し起こる問題

他院での治療後、被せ物が頻繁に取れるという問題は、不十分な接着技術や材料の選択ミス並びに被せる歯の形状によるものが主な原因です。

当事例の患者さんも、ジルコニアの被せ物が何度も取れた経験をしており、これは正しい材料の選択と歯の再形成の技術の適用がいかに重要であるかを示しています。

被せ物の下の歯が虫歯になる理由

不完全な接着剤のシーリングによって被せ物の下の歯が虫歯になるのは、細菌が侵入しやすくなり、結果として虫歯を引き起こすためです。

当院で治療を受けた患者さんは、この問題を効果的に解決しました。

再接着が困難な歯のサイズの問題

繰り返しの取れると接着剤により、歯が弱くなり、また、歯のサイズが小さくなると、再接着が困難になります。

このような状況では、根本的な治療が必要となります。

当院の具体的な治療内容

マイクロスコープを使用した虫歯の除去

当院ではマイクロスコープを使用して、見えない部分の虫歯も確実に除去していきます。

これにより、高倍率での観察が可能となり、精密な治療を実現しています。

神経に近い部分のMTAによる保護処理

神経に近い部分にはMTAを使用し、神経を保護します。

この方法は、神経へのダメージを最小限に抑えながら、歯の健康を維持するために大変重要です。

歯の築成による元の大きさへの回復

歯の再築成を行うことで、歯を元の大きさに回復させます。

これは、被せ物がしっかりとフィットするために必要なステップです。

ジルコニア被せ物のカスタマイズと装着

最終的に、患者さんのニーズに合わせてカスタマイズされた新しいジルコニアの被せ物を装着しました。

これにより、見た目と機能性が大幅に向上しました。

今回の治療における当院の特徴

精密な治療を実現するマイクロスコープの使用

マイクロスコープの使用により、当院ではより精密な治療を実現しています。

これは、患者さんにとってより良い治療結果をもたらす重要な要素です。

高品質なジルコニアの選択とその利点

当院では、高品質なジルコニアを選択し、その利点を最大限に活用しています。

ジルコニアは、見た目が自然でありながら耐久性にも優れているため、患者さんにとって最適な選択肢となります。

患者さんのニーズに合わせたカスタマイズ治療

患者さん一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズ治療を行うことで、当院は患者さんの満足度を高めています。

これにより、患者さんにとって最適な治療結果が得られます。

患者さんの反応と満足度

治療後の見た目と機能性の改善

治療後、患者さんは見た目と機能性の両方において大きな改善を実感しました。

これは、当院の治療が患者さんの生活の質を向上させることに貢献していることを示しています。

患者さんからのフィードバックと今後の計画

患者さんからは、治療に対する肯定的なフィードバックを多数いただいており、一部の患者さんは今後も同様の治療を受けることを希望しています。

これにより、当院の治療がいかに効果的であるかが証明されました。

まとめと患者さんへのアドバイス

治療選択の重要性と当院のアプローチ

質の高い歯科治療の選択は、患者さんの口腔健康にとって非常に重要です。

当院では、患者さん一人ひとりに合わせた治療計画を提供し、最適な治療結果を目指しています。

読者へのアドバイスと当院へのお誘い

歯科治療を検討している方は、治療選択において当院のアプローチを参考にしてください。

当院では、患者さんのニーズに合わせたカスタマイズ治療を提供し、患者さんの口腔健康と満足度の向上を目指しています。

ボトックス治療は歯医者でも施術可能?にお答えします(詳しく知りたい方向け)

ボトックス治療とは?歯医者で施術できるの?

ボトックスと聞くと、日本人にとっては、美容診療の印象が強いかと思います。

美容診療では、眉間のしわの除去、おでこのしわなどでは、ボトックスを注入しています。

しかし、ボトックス治療は美容だけではなく様々治療で利用されており、保険適応で施術可能な疾患も多くあります。

また、欧米に目を向けると

現在が日本で美容診療で行うボトックス治療が、歯科治療の1つとして行われているほど非常にポピュラーな治療方法になっています。

ボトックスについて(詳しく知りたい方向け)

ボトックスとは、ボツリヌス毒素製剤の一つです。

そのボツリヌスとは、難しくいうと、クロストリジウム属、グラム陽性桿菌であり、7種類(A.B.C.D.E.F.G)の血清型があります。

ヒトに対する中毒は、A.B.E.Fとされています。

現在、使用しているのは、主にB型です。

治療では、ボツリヌス菌が作り出す外毒素で、これは、ボツリヌス毒素(ボツリヌストキシン)を使用します。

この毒素は、あくまで、菌ではなくたんぱく質です。

つまり、菌を注入するのではなく、たんぱく質を注入するということです。

ボツリヌストキシンの歴史(詳しく知りたい方向け)

1980年にアメリカで眼科の斜視に対して初めて臨床応用後に、眼振・片側顔面けいれん・眼瞼けいれん・頸部ジストニーに応用されました。

1989年には、アメリカFDAにて、使用承認されました。

一方、日本では1996年に、これまた眼科の眼瞼痙攣で承認されています。

その後、日本では、片側眼瞼痙攣、痙性斜頸、痙縮などの症状に薬事承認されました。

そして、2012年重症腋窩多汗症

また、2015年にはアメリカ・イギリスにおいて、片頭痛にて承認を受けました。

つまり、まだまだ新しい薬だという事です。

主な作用は、ボツリヌス菌が産出するボツリヌス毒素を筋肉内に注射して、筋肉の過活動や緊張の改善を図る治療法です。

歯科における主な適応症例としては、

・ブラキシズム

・顎関節症

・咬筋肥大

・ガミースマイル

・オトガイの梅干し

などが存在ます。

これらは全て、ボトックスをある一定の濃度に希釈してそれぞれ必要な筋肉内に注射する事が必要になります。

歯ぎしり・食いしばり・噛み締めは何がよくないの?

下記のような症状がある方は、食いしばっている可能性があります。

1、口腔内の症状としては、虫歯ではないのに、歯がしみる

2、頭痛がある

3、ご自身で日中、夜間ともに、くいしばりの自覚がある。

4、歯科用、マウスピースは持っていますが、煩わしくて装着していない。

5、朝起きると、なんとなく顎が痛い。

また、仕事中や睡眠中に無意識に、グッと嚙み締めていることもあります。

これらは、咬筋と呼ばれる咬む筋肉が肥大しており、咬む力が強い状態です。

その結果、様々な症状が出ます。

具体的には、

1、歯が割れたり、被せ物が壊れる。

2、知覚過敏や歯にくさび状欠損がある。

3、歯ブラシが良いのに歯周ポケットが改善しない。

4、顎が痛くてお口があきづらい、又は咬めない。

などが、あげられます。

ボトックス治療で、歯ぎしり・食いしばり・噛み締めが改善されるの?

歯ぎしり・食いしばり・噛み締めに対する治療方法としては、

先ずは「理学療法」もしくは、「認知行動療法」が挙げられます。

それでもなお改善しない場合には、咬筋ボツリヌス療法(=ボトックス注射)が必要になります。

ボトックス注射により、咬筋と呼ばれる咬む筋肉がゆるむので、歯ぎしり・食いしばり・噛み締めの改善に繋がります。

美容診療で目尻やおでこに打つよりは、痛くないという方が多いです。(勿論、痛いという方もいらっしゃいます。)

しかし、あくまで筋肉層に注入するので、打ったあとに違和感はあります。

ボトックス注射って、具体的にどんなことをするの?

まずは、ボツリヌス製剤、生理食塩水、調整用シリンジ、調整用注射針、施術用シリンジ、施術用注射針、を用意する必要があります。

ステップ1:製剤の調整

ボツリヌス製剤は、冷凍保存です。

バイアル瓶の底に白い粉末が見え、これがボツリヌス製剤です。症例に合わせて必要に応じた濃度を決定し、生理食塩水で調整、希釈を行います。

ステップ2:バイアルから施術用シリンジに吸引

調整用シリンジで施術用シリンジに変性の原因とならなくするために、泡立てないようゆっくりと攪拌させて、施術用シリンジに必要量を吸引して、施術用注射針を装着します。

ステップ3:刺入

刺入には以下の部分に注意が必要になります。

・自発痛や圧痛の部位

・顔の左右差の確認

・性差、年齢、BMI

・筋肉の活動量

・開口量

・顔面動脈、顔面静脈とその枝の走行

・耳下腺、顎下腺の位置

・顔の脂肪層の厚み

・咬筋最大膨隆部、起始部、停止部

などがあげられます。

ボトックス注射の料金と保険適応

当院では、左右同時に1回で、\50000(税別)で施術しています。

現在、歯科におけるボトックス治療法は、全ての治療で保険診療適応外になっております。

ボトックス注射のよくある質問(エラへの効果は? 失敗する?打ち続けると?やめたらどうなる?)

エラボトックスは効果あるの?

顎やエラが、スッキリとなります。

エラと言われるとトカゲの様な雰囲気を醸し出しますが、実際にはそうではありません。

咬筋と呼ばれる筋肉がそのエラの部分にはあります。

咬筋にボトックスを注入する事で咬筋の緊張が阻害されます。

即ち、食いしばりが少なくなります。つまり、食いしばりの力が弱くなります。

咬筋の緊張が減少する事で、咬筋の発達が阻害されていきます。

従いまして、咬筋の大きさが小さくなくなるという訳です。

見た目は、顎がスッキリとした顔貌になります。

ボトックスは失敗したら死亡するの?

失敗しても致死量には至りません。

投与部位を誤ると、効果が減弱してくる数か月後まで、元の状態に戻すことが出来なくなります。

しかしながら、目的以外の筋肉に注射してしまっても数か月すれば元に戻ります。

ボトックスの致死量は、3,500~500,000単位です。

中毒の発症量は、数百単位以上でなります。

歯科における咬筋での投与は、最大で50単位です。

万が一、失敗したとしても、数か月で元に戻りますし、その影響も限定的になります。

ボトックスを打ち続けたらどうなるの?

耐性がつくため、半年程度を開けて継続を推奨。期間を開けたら、効果は継続します

どんな薬物にでも、そうなのですが、薬物耐性というものがあります。

つまり、何回も続けていると効果がなくなるということです。

ボトックスも同様です。一定の期間を開けずに打ち続けていると耐性が出来てボトックスの効果が少なくなります。

従いまして、1回投与したら、数か月は、空けて投与する事が推奨されています。

その期間は、概ね半年間とされています。

ボトックス注射をやめるとどうなるの?

結論:やめれば、単純に、徐々に元に戻ります。

ボトックス注射にアレルギーは存在するの?

結論:報告されているアレルギーは、軽度ですがあります。

かゆみ、息苦しさ、動悸、浮腫などがあげられます。

息苦しさや、動悸が激しい場合には、アナフィラキシーショックと判断してエピペンなどの、アドレナリン投与をする場合もあるようです。

※当院では、まだ、そういった事例はありません。